在淄博这片充满工业活力的土地上,装备制造业的发展轨迹如同一部厚重的史书按天配资利息,镌刻着改革者的勇气、创新者的智慧与奋斗者的汗水。从20世纪80年代周村区长行村那张《股份条例》,到如今驰骋在智能制造赛道上的尖端装备,淄博装备制造业始终以敢为人先的姿态,在时代浪潮中击水弄潮。它不仅是淄博工业经济的脊梁,更折射出中国装备制造业从蹒跚学步到昂首阔步的壮阔历程,每一步跨越都凝聚着突破桎梏的决心,每一次蜕变都彰显着拥抱变革的担当。

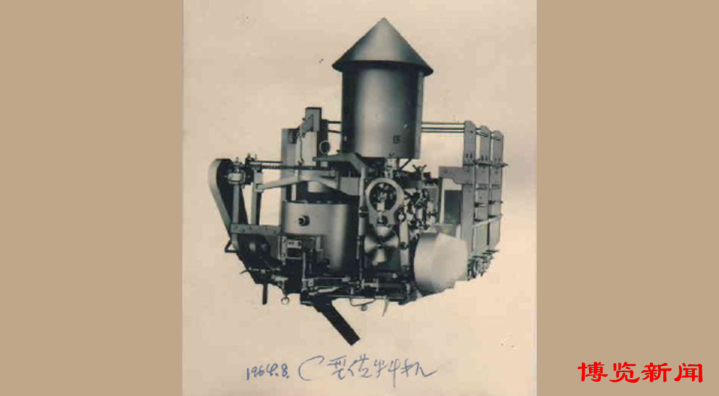

(图为1967年生产的中国第一台C型供料机)

01破冰之举

股份制改革点燃工业星火

当改革开放的春风吹拂神州大地之时,淄博以敏锐的嗅觉捕捉到时代机遇,成为最早的国家农村改革试验区、国内较早的股份合作制试验区和发源地。这片土地上的探索,从一开始就注定要写入中国农村企业体制改革的史册。

1984年,周村区长行村,时任村大队队长的张中兴主导的股份制改革,打破了传统集体经济的固有模式。不同于现金入股,这里的股份按照农龄核算。1964年至1984年间,16岁以上的社员每人1股;16岁以上的在校学生算作“智力投资”也能持股;参军一年可顶两年农龄;连续任职5年以上的队干部还能额外增加1股。这种贴合农村实际的分配方式,让集体财产与个人利益紧密相连,沉睡的生产要素被激活。

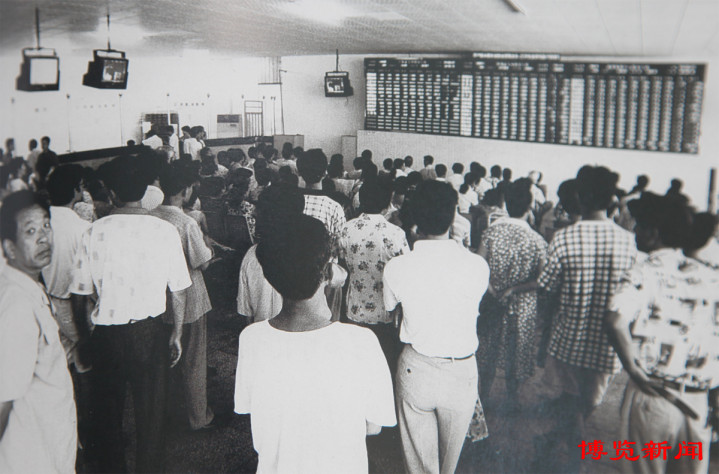

(图为原淄博证券交易自动报价系统)

中共淄博市委原书记杜祥荣对此有着深刻的实践体会。为支持乡镇企业发展,周村区率先推行的乡镇企业基金在全国推广,而在此基础上诞生的淄博基金,更是成为全国第一只基金。众多乡镇企业通过这一平台融资发展,为后续的工业化浪潮积蓄了原始动力。

市政协原主席岳长志评价,这是中国农村生产关系的重大变革,既还原了农村合作经济的本质,又解决了大包干后集体经济如何发挥规模优势的难题,让企业得以做大做强。

(图为上世纪90年代的淄博证券交易自动报价系统)

这场发轫于农村的改革,如同一颗投入湖面的石子,激起层层涟漪。到1985年底,淄博乡镇企业职工人数首次超过国有企业职工,工业产值突破百亿元大关。乡镇企业的蓬勃发展,掀起了农村工业化的浪潮,也拉开了城乡统筹发展的序幕。一大批机械加工和生产企业应运而生,到20世纪80年代末期,全市集体及个体私营机械企业已达600余家,形成了装备制造业的雏形。

(图为功力机器有限公司车间)

功力机器有限公司的崛起,正是这一时期乡镇企业发展的生动注脚。董事长高玲说,20世纪80年代,市场需求旺盛,依托淄博在建材领域的优势,企业生产的地板砖生产线设备以“一天一套”的速度抢占市场,远超同行“一月甚至两月一套”的生产效率。这种速度与质量的双重优势,让企业迅速成为行业翘楚。

在专用机械领域,淄博的探索同样精彩纷呈。山东三金玻璃机械有限公司的前身山东省轻工业机械厂,因一项国家使命而与玻璃机械结下不解之缘。1963年,阿尔巴尼亚总理希望中国援助行列式制瓶机生产线,周恩来总理当即批示“中国一定要制造出自己的制瓶机”。

在轻工部门的组织下,这家企业联合多家设计院共同攻关,成功研制出中国第一台行列式制瓶机,推动中国日用玻璃行业从手工迈向机械化。如今,从青岛啤酒、百威啤酒的啤酒瓶,到茅台、五粮液的白酒瓶,大多出自山东三金玻璃机械有限公司的设备,从国内首台套到世界领先的NIS全伺服机型,企业始终占据行业高地。

博山的陶瓷机械则在细节创新中开辟了新天地。据博山宝丰机械有限公司董事长苏宗峰介绍,当时,国内外的滚压机滚头都带角度,导致直筒形咖啡杯(马克杯)生产时易出现“蹭口”缺陷。他们将滚头改为直角并向前移位,这一微小的改动,让生产效率从一天1000个马克杯跃升至10000个到20000个马克杯,使淄博乃至中国成为全球重要的马克杯产区,产品供应星巴克、雀巢等国际品牌。岳长志总结,机械工业的发展既依托城市的资源禀赋,又紧跟国家战略,在服务其他产业的过程中逐步成长为独立的支柱产业。

02市场淬炼

体制转型锻造产业筋骨

1992年,邓小平同志南方谈话带来思想的第二次大解放,计划经济向市场经济的转轨,给淄博装备制造业带来了前所未有的挑战与机遇。1995年8月,《淄博日报》连续刊发11篇报道,就“博锻现象”展开大讨论——博山锻压厂订单充足却效益下滑,员工连续50个月只能领取70%的工资,这一矛盾直指计划经济向市场经济转型期的深层问题。

(图为华成集团车间)

山东华成集团董事长陈维茂对此有着深刻体会。他意识到,市场经济下国有企业的传统模式已难以为继,必须转型,寻找高端产品、成套产品,不能再局限于配件生产。当时的困境显而易见:技术、人才、资金一无所有,却要养活1000名员工。

陈维茂带领团队采取“滚雪球”策略,借13万元买了一台旧机床,赊借零部件开始创业,最终成立淄博水环真空泵有限公司,5年时间做到国内行业第一,并更名为华成集团,践行“中华成功、振兴民族工业”的理想。

这种市场思维的觉醒,在行业内引发连锁反应。同时期,淄博真空设备厂有限公司董事长黄毅正面临一场与德国西门子公司的艰难谈判。经过一年半的考察,西门子提出不会全部收购其生产的配件,这意味着企业将面临产能闲置的困境。黄毅当机立断暂停谈判,这种坚持反而让对方逐步妥协,最终同意全盘收购。合作达成后,企业埋头学习先进技术,在3年内,将中国水环式真空泵技术提升了10到15年。

原市委经贸工委副书记黄钧祥坦言,20世纪90年代的淄博机械工业存在技术、资金等短板,与外资合作既提升了产品层次,又打开了国际市场,实现了双赢。

1996年成为淄博工业发展的关键节点。当年4月,全市召开搞好国有企业重振工业雄风万人动员大会,确立“工业立市”指导思想,184家国有工业企业踏上改革之路。12月,四砂股份在上海证券交易所挂牌,成为淄博机械工业第一家上市公司,山东农药、华光陶瓷、新华制药等企业相继上市,资本市场上开始频繁出现淄博企业的身影。

(图为1996年,淄博真空设备厂与德国西门子签订合作协议)

而淄博基金和“淄博证券交易自动报价系统”的探索,更是成为资本市场的一抹亮色。原淄博市经济体制改革委员会主任张学谱回忆,作为全国第一只证券投资基金,淄博基金不仅为乡镇企业募集了发展资金,更提升了城市知名度——当它在上海股票市场挂牌后,更多人因此认识了淄博。这套系统虽因政策调整而退出历史舞台,但其推动企业规范化运作、增强市场可信度的作用不可磨灭。

在这场体制转型的浪潮中,企业各显神通。1998年,山东恒星股份有限公司作为村办企业,大胆兼并淄博矿山机械厂和淄博轴承厂两家国有企业,开创了村办企业兼并国企的先河,在当时引起不小的震动。

当时推行的“一厂两制”和“三个不变”原则,平稳化解了兼并过程中的矛盾,为企业发展开辟了新空间。20世纪90年代的十年,是淄博装备制造业在市场熔炉中淬炼筋骨的十年,有人破茧成蝶,有人黯然离场,但市场导向的发展路径已然清晰。

03创新突围

科技赋能迈向智造时代

进入新世纪,“加快转变发展方式,调整优化工业结构”成为时代命题。淄博装备制造业没有停留在过往的成就中,而是以科技创新为引擎,向着高端化、智能化方向全力冲刺,在关键技术领域实现了从跟跑到并跑再到领跑的跨越。

淄柴动力有限公司的转型之路,充满了攻坚克难的奋斗色彩。当企业瞄准大功率柴油机市场,希望与日本洋马公司合作时,对方因机型较新而态度犹豫。企业原董事长邓德乐一句“你们不合作,我们就用国产图纸生产同功率机型”的“激将法”,最终促成了合作。

2005年,中日合资的博洋公司N330柴油机动车投产后订单爆满,工期排至3年后,却遭遇日方对关键部件曲轴的供给限制。被逼到墙角的淄柴人选择自主攻关,经过长时间钻研,终于破译了日方图纸上不通用的材料密码,2007年,实现曲轴自主生产,成本从200万元降至70万元,彻底打破了技术垄断。

这种自主创新的精神,在淄柴延续至今。2024年7月29日,国内首艘万吨级甲醇双燃料综合电力推进内河散货船“国能长江01”完成航行试验,其核心动力采用的正是淄柴研发的国内首台甲醇双燃料发动机。

内燃机燃烧学国家重点实验室原副主任姚春德回忆,研发过程中曾因爆震问题导致活塞损坏,造成重大损失。他说:“那是至暗时刻,我一度担心淄柴会放弃。”但企业展现出的格局令人敬佩,他们深知科研没有坦途,鼓励团队攻克难关,最终实现技术突破。

这种不畏艰难的创新精神,已深深融入淄博装备制造业的血脉。从行列式制瓶机到直角滚头陶瓷机械,从水环真空泵到甲醇双燃料发动机,每一项技术突破都伴随着无数次试验失败,每一次产品升级都凝结着夜以继日的钻研。在智能制造的赛道上,淄博的装备制造企业正全力奔跑,将数字化、智能化技术融入生产各环节,推动传统制造向高端智造转型。

从周村区长行村的《股份条例》,到如今引领行业的尖端装备,淄博装备制造业的发展历程,如同一部中国地方工业的改革史诗。它印证了“发展才是硬道理”的深刻内涵,诠释了创新是引领发展第一动力的真理。在这片充满韧性的土地上,淄博装备制造人用实干与智慧证明,唯有拥抱变革、持续创新按天配资利息,才能在时代浪潮中勇立潮头。

佳成网提示:文章来自网络,不代表本站观点。